2022 年 7 月 16 日,全国碳排放权交易市场正式上线交易一周年。截至

7 月 15 日,全国碳市场共运行 52 周共计 242 个交易日,全国碳市场碳

排放配额(CEA)累计成交量 1.94 亿吨,累计成交额 84.92 亿元,成为同期全球规模最大的碳现货市场。

碳排放权交易指数发展概况:我国早在 2011 年 11 月,发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》首批批准 7 省市开展碳排放权交易试点,拉开碳市场建设帷幕。2013 年6 月,深圳率先开展交易,其他试点地区也在 2013 年到 2014 年先后启动市场交易。2016 年福建福建省成为国内第 8 个碳排放市场交易试点。同年,四川省成立了全国非试点地区第一家碳交易机构。

目前,我国碳排放权交易市场处于地区碳排放权交易市场和全国碳排放权交易市场并行阶段。全国和各试点地区碳排放权交易在管理方法和交易情况各有特色同时也存在联系。

1) 纳入配额管理单位的条件

全国:温室气体排放单位符合以下条件的单位应当列入温室气体重点排放单位名录。a)属于全国碳排放全交易市场覆盖行业。b)年

度温室气体排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量。

上海、天津、重庆:年度碳排放量达到规定规模的排放单位。北京、福建:本市行政区域内重点排放单位。

广东:控排企业和单位、新建(含扩建、改建)年排放二氧化碳 1

万吨以上项目的企业。

湖北:本省行政区域内年综合能源消费量 6 万吨标准煤及以上的工业企业。

深圳:符合下列条件之一的碳排放单位,实行碳排放配额管理。a) 任一一年的碳排放量达到三千吨二氧化碳当量以上的企业。b)大型

公共建筑和建筑面积达到一万平方米以上的国家机关办公建筑的业主。c)自愿加入并经主管部门批准纳入碳排放控制管理的碳排放单位。d)市政府指定的其他碳排放单位。

备注:纳入全国碳交易市场的重点排放单位,不再参与地方碳交易

试点市场。

2) 实行配额总量控制制度,即由碳交易主管部门依据国家控制温室气体排放的约束性指标,结合当地经济增长目标等因素确定年度碳排放配额总量,并据此制定配额分配方案。

![]()

3) 碳排放配额分配方式以免费分配为主,有偿分配为辅。有偿分配的配额可以采用拍卖或者固定价格的方式出售。

4) 配额承继问题,碳交易管理办法一般规定,纳入企业合并的,由合并后的企业承继其配额;纳入企业分立的,其配额及相应的权利义务, 由分立后拥有排放设施的单位承继(如上海、天津),或在分立时制定配额分拆方案并报主管部门备案(如广东、深圳)。

5) 全国及地区交易机制的共性规定1

交易标的:包括碳排放配额(CEA)、核证自愿减排量和相关主管部门批准的其他碳排放权交易品种。

交易场所:在当地政府确定的交易机构内进行,如福建海峡股权交

易中心、深圳碳排放权交易所等。

交易参与主体:包括纳入碳排放配额管理的企业、自愿参与碳交易活动的法人、组织和个人。

交易方式:采用公开竞价、协议转让或者符合规定的其他方式进行。交易价格:由交易参与方根据市场供需关系确定,任何单位和个人

不得采取欺诈、恶意串通或者其他方式,操纵交易价格。

风险管理:交易所应当加强碳排放权交易风险管理,建立涨跌幅限制、风险警示、违规违约处理、交易争议处理等风险管理制度。

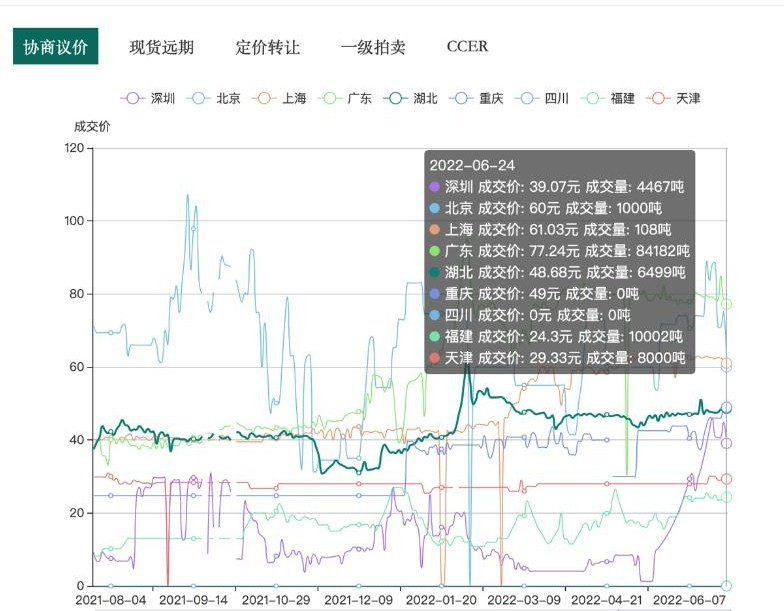

6) 地区碳排放额交易比较:截至 2022 年 6 月 30 日,北京和广东碳价

较高,成交均价分别为 73.27 和 65.73 元。福建成交均价最低,为 18.20 元。相比其他地区,天津和福建成交均价波动小。广东和福建成交量较高,成交量分别为 77577009 和 3000434 吨。天津成交量最低,为 383794 吨。

我国于 2012 年推出了国家核证自愿减排项目,为符合条件的项目发放抵消碳配额,即国家核证自愿减排量(CCER)。2017 年 3 月,国家发改委叫停签发,新项目不再审批、老项目仍可运行。2019 年广东和北京碳市场重新启动 CCER 交易。

截至 2021 年,全国 CCER 累计成交 4.36 亿吨。分地区来看,上海和广东累计成交量领先,在全国累计成交量中占比分别为 39%、16%;北京、深圳、四川、福建和天津的 CCER 累计成交量占比分别在 4%~16%之间;湖北市场成交量不足 1000 万吨,重庆市场不足 1000 万吨。

截至 2021 年,全国 CCER 累计成交 4.36 亿吨。分地区来看,上海和广东累计成交量领先,在全国累计成交量中占比分别为 39%、16%;北京、深圳、四川、福建和天津的 CCER 累计成交量占比分别在 4%~16%之间;湖北市场成交量不足 1000 万吨,重庆市场不足 1000 万吨。